36ејәиөӣж·ұеәҰеҲҶжһҗпјҡдёәдҪ•иҝҷеұҠдәҡжҙІзҗғйҳҹиёўеҫ—еҰӮжӯӨд»ӨдәәзӘ’жҒҜ

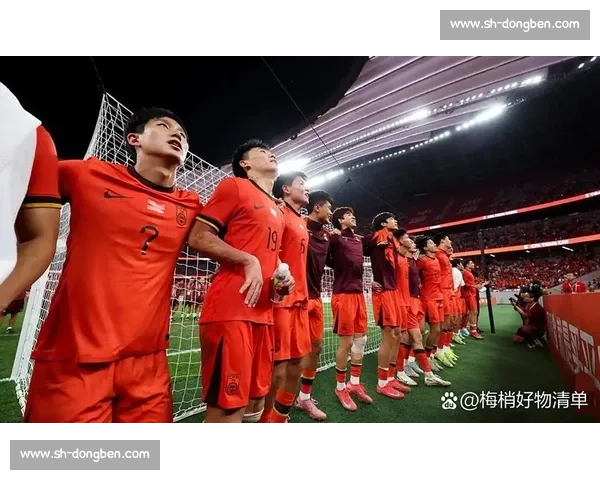

дҪңдёәдёҖеҗҚеёёе№ҙз©ҝжўӯдәҺдҪ“иӮІе’Ңз”өз«һиөӣеңәзҡ„иҖҒе…өпјҢжҲ‘ж·ұзҹҘйӮЈдәӣиөӣеңәдёҠзҡ„зӘ’жҒҜж„ҹ并йқһеҒ¶з„¶гҖӮиҝҷдёҚд»…д»…жҳҜжұ—ж°ҙгҖҒе‘јеҗёе’Ңе‘җе–ҠеЈ°зҡ„з®ҖеҚ•еҸ еҠ пјҢжӣҙжҳҜж— ж•°дёӘзһ¬й—ҙеҺӢжҠ‘гҖҒжҢЈжүҺгҖҒеҸҚиҪ¬дёҺеёҢжңӣзҡ„дәӨз»ҮгҖӮжң¬ж¬ЎдәҡжҙІ36ејәиөӣпјҢдёҚе°‘зҗғйҳҹзҡ„иЎЁзҺ°пјҢжҒ°жҒ°жҳҜиҝҷз§ҚвҖңд»ӨдәәзӘ’жҒҜвҖқзҡ„зңҹе®һеҶҷз…§вҖ”вҖ”е®ғжәҗиҮӘжҠҖжҲҳжңҜеұӮйқўзҡ„жҚүиҘҹи§ҒиӮҳпјҢжғ…ж„ҹеұӮйқўзҡ„и·Ңе®•иө·дјҸпјҢд»ҘеҸҠж·ұеұӮж¬Ўзҡ„йқ’й»„дёҚжҺҘгҖӮжҲ‘жӣҫж— ж•°ж¬Ўз«ҷеңЁеңәиҫ№пјҢж„ҹеҸ—зқҖзҒҜе…үеҲәз ҙеӨң幕пјҢеҗ¬зқҖзңӢеҸ°дёҠзҡ„ж¬ўе‘јеҰӮжө·е•ёиҲ¬ж¶ҢжқҘпјҢд№ҹзӣ®зқ№иҝҮзҗғе‘ҳ们咬зҙ§зүҷе…ігҖҒжұ—ж°ҙжЁЎзіҠи§Ҷзәҝзҡ„зһ¬й—ҙгҖӮиҝҷзҜҮжҠҘйҒ“пјҢдҫҝжҳҜжҲ‘з”ЁжңҖзңҹеҲҮзҡ„笔и§ҰпјҢеҺ»и§Јеү–иҝҷеұҠдәҡжҙІи¶ізҗғдёәдҪ•еҰӮжӯӨвҖңзӘ’жҒҜвҖқпјҢд»Һзҗғе‘ҳзҡ„зңјзҘһеҲ°ж•ҷз»ғзҡ„еёғзҪ®пјҢд»ҺдёҖи„ҡдј зҗғзҡ„зІҫеҮҶеҲ°дёҖж¬ЎеӨұиҜҜзҡ„иҝһй”ҒеҸҚеә”пјҢеҠӣжұӮиҝҳеҺҹйӮЈдәӣиөӣеңәд№ӢдёӢпјҢдёҚдёәдәәзҹҘзҡ„зҙ§з»·дёҺз„Ұиҷ‘пјҢд»ҘеҸҠйӮЈд»ҪеҜ№иғңеҲ©зҡ„жёҙжңӣдёҺж— еҘҲгҖӮе®ғе…ід№Һзҡ„дёҚеҸӘжҳҜиҫ“иөўпјҢжӣҙжҳҜдәҡжҙІи¶ізҗғеҪ“дёӢдёҺжңӘжқҘзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢжҳҜдёҖеңәйңҖиҰҒжҲ‘们ж·ұеҲ»еҸҚжҖқзҡ„йӣҶдҪ“е‘ҪйўҳгҖӮ

жҠҖжҲҳжңҜдҝқе®ҲжұӮзЁі

з«ҷеңЁ36ејәиөӣзҡ„иөӣеңәиҫ№пјҢжңҖзӣҙжҺҘзҡ„ж„ҹеҸ—е°ұжҳҜдёҖз§ҚвҖңж…ўвҖқгҖӮжҜ”иөӣзҡ„иҠӮеҘҸдјјд№Һиў«еҲ»ж„Ҹж”ҫзј“пјҢжҜҸдёҖж¬ЎеҮәзҗғйғҪеёҰзқҖдёҖдёқзҠ№иұ«пјҢжҜҸдёҖж¬Ўиҝӣж”»йғҪжҳҫеҫ—жңүдәӣз•ҸжүӢз•Ҹи„ҡгҖӮиҝҷдёҚеғҸжҳҜдёҖеңәдәүеӨәдё–з•ҢжқҜе…ҘеңәеҲёзҡ„е…ій”®жҲҳеҪ№пјҢжӣҙеғҸжҳҜдёҖеңәе°Ҹеҝғзҝјзҝјзҡ„иҜ•жҺўгҖӮзҗғе‘ҳ们еңЁеңәдёҠпјҢдёҺе…¶иҜҙжҳҜеұ•зҺ°жҠҖиүәпјҢдёҚеҰӮиҜҙжҳҜеңЁжү§иЎҢдёҖз§Қиў«еҸҚеӨҚејәи°ғзҡ„вҖңдёҚеҮәй”ҷвҖқжҢҮд»ӨгҖӮй•ҝдј еҶІеҗҠгҖҒиҫ№и·Ҝдј дёӯпјҢиҝҷдәӣеңЁиҝҮеҺ»иў«и®ӨдёәжҳҜвҖңдёҚеӨҹз»Ҷи…»вҖқзҡ„жү“жі•пјҢеҰӮд»ҠеҚҙжҲҗдәҶдёҚе°‘дәҡжҙІзҗғйҳҹзҡ„йҰ–йҖүгҖӮжҺ§зҗғзҺҮдёҚй«ҳпјҢдј зҗғжҲҗеҠҹзҺҮд№ҹ并йқһжғҠиүіпјҢдҪҶдјјд№Һе°ұжҳҜдёәдәҶйҒҝе…ҚдёўзҗғпјҢиҖҢзүәзүІдәҶиҝӣж”»зҡ„й”җеәҰдёҺеҲӣйҖ еҠӣгҖӮжҜҸдёҖж¬Ўж–ӯзҗғжҲҗеҠҹпјҢйғҪд»ҝдҪӣжҳҜиөўеҫ—дәҶдёҖеңәе°Ҹе°Ҹзҡ„иғңеҲ©пјҢзҗғе‘ҳ们дјҡдёҚиҮӘи§үең°жңӣеҗ‘ж•ҷз»ғеёӯпјҢеҜ»жұӮдёҖз§ҚиӮҜе®ҡгҖӮиҝҷз§ҚвҖңиөўзҗғвҖқзҡ„е–ңжӮҰпјҢеҫҖеҫҖеңЁдёӢдёҖж¬Ўиў«еҜ№жүӢеҸҚеҮ»ж—¶пјҢиҝ…йҖҹиў«з„Ұиҷ‘еҸ–д»ЈгҖӮ

вҖңжҲ‘们е°ұжҳҜжғізЁідёҖзӮ№пјҢе…ҲеҒҡеҘҪйҳІе®ҲпјҢеҶҚжүҫжңәдјҡгҖӮвҖқеңЁдёҖж¬ЎиөӣеҗҺйҮҮи®ҝдёӯпјҢжҹҗж”Ҝзҗғйҳҹзҡ„дё»ж•ҷз»ғиҝҷж ·иҜҙйҒ“пјҢиҜӯж°”дёӯеёҰзқҖдёҖдёқз–Іжғ«пјҢдҪҶжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдёҖз§Қж— еҘҲгҖӮвҖңеҜ№жүӢзҡ„е®һеҠӣжҲ‘们清жҘҡпјҢиҙёз„¶дёҠеҺ»пјҢе®№жҳ“иў«жҠ“дҪҸз©әжЎЈгҖӮиҖҢдё”пјҢжҲ‘们зҗғе‘ҳзҺ°еңЁзҡ„еҝғзҗҶеҺӢеҠӣеҫҲеӨ§пјҢдёҚж•ўзҠҜй”ҷгҖӮвҖқд»–иҖёдәҶиҖёиӮ©пјҢзңјзҘһеҚҙйҖҸйңІеҮәеҜ№иҝҷз§Қдҝқе®Ҳжү“жі•зҡ„еҝ§иҷ‘гҖӮиҝҷз§ҚеҝғжҖҒпјҢеңЁеҫҲеӨҡдәҡжҙІзҗғйҳҹиә«дёҠйғҪеҫ—еҲ°дәҶеҚ°иҜҒгҖӮйқўеҜ№жӣҙејәзҡ„еҜ№жүӢпјҢ他们йҖүжӢ©йҫҹзј©йҳІе®ҲпјҢе°ҶйҳөеһӢ收еҫ—жһҒзҙ§пјҢд»ҝдҪӣдёҖйҒ“йҒ“移еҠЁзҡ„еҹҺеўҷгҖӮиҖҢйқўеҜ№е®һеҠӣзӣёиҝ‘з”ҡиҮізЁҚејұзҡ„еҜ№жүӢпјҢ他们д№ҹеёёеёёеӣ дёәе®іжҖ•зҠҜй”ҷпјҢиҖҢдёҚж•ўеӨ§иғҶеҺӢдёҠпјҢеҜјиҮҙжҜ”иөӣеңәйқўеҚҒеҲҶжІүй—·пјҢеҸҢж–№дҪ жқҘжҲ‘еҫҖпјҢеҚҙе§Ӣз»Ҳж— жі•ж’•ејҖеҜ№ж–№зҡ„йҳІзәҝпјҢжңҖз»Ҳжј”еҸҳжҲҗдёҖеңәвҖңи°Ғе…ҲзҠҜй”ҷи°Ғе°ұиҫ“вҖқзҡ„ж¶ҲиҖ—жҲҳгҖӮ

иҝҷз§Қдҝқе®ҲпјҢд№ҹдҪ“зҺ°еңЁиҝӣж”»з«Ҝзҡ„зјәд№ҸеҸҳеҢ–гҖӮеҫҲеӨҡзҗғйҳҹзҡ„иҝӣж”»еҘ—и·ҜеҚ•дёҖпјҢзјәд№Ҹжңүж•Ҳзҡ„жҲҳжңҜй…ҚеҗҲе’ҢдёӘдәәиғҪеҠӣдёҠзҡ„зӘҒз ҙгҖӮдёҖж—Ұ常规зҡ„иҫ№и·Ҝдј дёӯиў«е°Ғжӯ»пјҢжҲ–иҖ…дёӯи·Ҝжё—йҖҸж— жі•еҘҸж•ҲпјҢе°ұеҫҲе®№жҳ“йҷ·е…Ҙж— и°“зҡ„еҖ’и„ҡпјҢжҲ–иҖ…зӣҙжҺҘе°ҶзҗғжқғжӢұжүӢзӣёи®©гҖӮеҚідҫҝеңЁжҜ”иөӣзҡ„жңҖеҗҺйҳ¶ж®өпјҢиҗҪеҗҺзҡ„дёҖж–№д№ҹеҫҖеҫҖеҸӘжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„е°ҶзҗғеҫҖеүҚиёўпјҢжҢҮжңӣеүҚеңәзҡ„й«ҳеӨ§зҗғе‘ҳиғҪеӨҹдәүеҲ°еӨҙзҗғпјҢжҲ–иҖ…дҫқйқ еҜ№ж–№зҡ„еӨұиҜҜпјҢиҖҢзјәд№ҸзІҫеҰҷзҡ„й…ҚеҗҲе’Ңжңүз»„з»Үзҡ„иҝӣж”»гҖӮиҝҷз§ҚвҖңзӘ’жҒҜж„ҹвҖқпјҢжӯЈжҳҜжәҗдәҺжҠҖжҲҳжңҜеұӮйқўдёҠзҡ„вҖңдёҚж•ўвҖқпјҢе’ҢеҜ№иғңеҲ©зҡ„вҖңдёҚиғҪвҖқгҖӮ

йқ’й»„дёҚжҺҘзҠ¶жҖҒе·®

з«ҷеңЁжӣҝиЎҘеёӯеүҚпјҢзңӢзқҖйӮЈдәӣе№ҙиҪ»зҡ„йқўеӯ”пјҢжҲ‘жҖ»дјҡжғіиө·еҮ е№ҙеүҚ他们йқ’涩зҡ„ж ·еӯҗпјҢеҰӮд»Ҡ他们已жҲҗдёәзҗғйҳҹзҡ„дё»еҠӣпјҢеҚҙдјјд№Һ并没жңүиҫҫеҲ°дәә们预жңҹзҡ„й«ҳеәҰгҖӮиҖҢйӮЈдәӣжӣҫз»Ҹзҡ„вҖңиҖҒеӨ§е“ҘвҖқпјҢйӮЈдәӣжүҝиҪҪзқҖж— ж•°жңҹеҫ…зҡ„жҳҺжҳҹзҗғе‘ҳпјҢиҰҒд№Ҳеӣ дёәдјӨз—…е‘ҠеҲ«иөӣеңәпјҢиҰҒд№ҲзҠ¶жҖҒдёӢж»‘пјҢеҶҚд№ҹж— жі•еғҸд»ҺеүҚйӮЈж ·еҠӣжҢҪзӢӮжҫңгҖӮиҝҷз§ҚвҖңйқ’й»„дёҚжҺҘвҖқзҡ„ж–ӯеұӮж„ҹпјҢжҳҜзӣ®еүҚдәҡжҙІи¶ізҗғйқўдёҙзҡ„дёҖдёӘдёҘеі»зҺ°е®һгҖӮ

еңЁдёҖдәӣе…ій”®зҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢдҪ еҸҜд»Ҙжё…жҷ°ең°зңӢеҲ°пјҢе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳ们еңЁз»ҸйӘҢе’Ңиә«дҪ“еҜ№жҠ—дёҠпјҢдёҺеҜ№жүӢеӯҳеңЁжҳҺжҳҫе·®и·қгҖӮ他们дјҡеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»еӣ дёәзҙ§еј иҖҢеҮәзҺ°дҪҺзә§еӨұиҜҜпјҢдјҡеңЁиў«еҜ№жүӢйҖјжҠўж—¶ж…Ңд№ұеҮәзҗғпјҢд№ҹдјҡеңЁиә«дҪ“еҜ№жҠ—дёӯиў«иҪ»жҳ“жҢӨејҖгҖӮиҖҢйӮЈдәӣз»ҸйӘҢдё°еҜҢзҡ„иҖҒе°ҶпјҢиҷҪ然еңЁеңәдёҠдҫқ然еҠӘеҠӣпјҢдҪҶ他们зҡ„дҪ“иғҪе’ҢйҖҹеәҰжҳҫ然已з»Ҹж— жі•и·ҹдёҠжҜ”иөӣзҡ„иҠӮеҘҸпјҢ他们жӣҙеӨҡең°жү®жј”зқҖвҖңе®ҡжө·зҘһй’ҲвҖқзҡ„и§’иүІпјҢдҪҶеҪ“йңҖиҰҒ他们еҺ»еҶІгҖҒеҺ»жӢјгҖҒеҺ»еҲӣйҖ ж—¶пјҢеҚҙжҳҫеҫ—еҠӣдёҚд»ҺеҝғгҖӮжҲ‘жӣҫеңЁиөӣеҗҺеҗ¬еҲ°дёҖдҪҚиҖҒе°Ҷж— еҘҲең°еҸ№жҒҜпјҡвҖңжІЎеҠһжі•пјҢзҺ°еңЁе№ҙиҪ»зҡ„дёҖд»ЈпјҢиҝҳйңҖиҰҒж—¶й—ҙгҖӮдҪҶжҲ‘们зӯүдёҚдәҶдәҶгҖӮвҖқ

жӣҙд»ӨдәәжӢ…еҝ§зҡ„жҳҜпјҢеҫҲеӨҡзҗғйҳҹзјәд№ҸзңҹжӯЈиғҪеӨҹз«ҷеҮәжқҘвҖңе’¬дҪҸеҜ№жүӢвҖқгҖҒз”ҡиҮівҖңж”№еҸҳжҜ”иөӣвҖқзҡ„зҗғе‘ҳгҖӮеҪ“жҜ”иөӣйҷ·е…ҘеғөеұҖпјҢжҲ–иҖ…зҗғйҳҹеӨ„дәҺиҗҪеҗҺж—¶пјҢдҪ еҫҲйҡҫзңӢеҲ°жңүдәәиғҪеӨҹжҢәиә«иҖҢеҮәпјҢеҮӯеҖҹдёҖе·ұд№ӢеҠӣжү“з ҙеғөеұҖгҖӮиҝҷз§Қзјәд№ҸвҖңзҲҶзӮ№вҖқзҡ„жғ…еҶөпјҢеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠжәҗдәҺеӣҪеҶ…иҒ”иөӣж°ҙе№ізҡ„еҒңж»һдёҚеүҚпјҢд№ҹдёҺйқ’и®ӯдҪ“зі»зҡ„дёҚи¶іжҒҜжҒҜзӣёе…ігҖӮеҫҲеӨҡе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳзҡ„жҲҗй•ҝи·Ҝеҫ„并дёҚжё…жҷ°пјҢ他们еҸҜиғҪеңЁеӣҪеҶ…иҒ”иөӣдёӯиЎЁзҺ°еҮәиүІпјҢдҪҶдёҖж—ҰйқўеҜ№еӣҪйҷ…иөӣеңәдёҠжӣҙејәзҡ„еҜ№жҠ—е’Ңжӣҙй«ҳзҡ„иҠӮеҘҸпјҢе°ұжҡҙйңІеҮәдәҶжҳҺжҳҫзҡ„зҹӯжқҝгҖӮиҝҷз§ҚвҖңж–ӯеұӮвҖқеёҰжқҘзҡ„з»“жһңпјҢе°ұжҳҜзҗғйҳҹж•ҙдҪ“е®һеҠӣзҡ„ж— жі•жҸҗеҚҮпјҢд»ҘеҸҠеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»зҡ„вҖңж— дәәеҸҜз”ЁвҖқзҡ„е°ҙе°¬еұҖйқўгҖӮ

еҝғжҖҒеҺӢеҠӣйҡҫи°ғж•ҙ

дҪ“иӮІиөӣеңәпјҢе°Өе…¶жҳҜи¶ізҗғпјҢд»ҺжқҘйғҪжҳҜдёҖйЎ№е…ідәҺеҝғжҖҒзҡ„иҝҗеҠЁгҖӮжҜҸдёҖж¬Ўиҝӣж”»пјҢйғҪеҸҜиғҪдјҙйҡҸзқҖзҗғиҝ·зҡ„зӢӮзғӯжңҹеҫ…пјӣжҜҸдёҖж¬ЎйҳІе®ҲпјҢйғҪеҸҜиғҪеј•еҸ‘е·ЁеӨ§зҡ„иҲҶи®әеҺӢеҠӣгҖӮиҖҢеңЁ36ејәиөӣиҝҷз§Қе…ід№Һдё–з•ҢжқҜжўҰжғізҡ„иөӣеңәдёҠпјҢиҝҷз§ҚеҺӢеҠӣжӣҙжҳҜжҲҗеҖҚж”ҫеӨ§гҖӮжҲ‘жӣҫи§ҒиҝҮеңЁиөӣеүҚеҸ‘еёғдјҡдёҠпјҢзҗғе‘ҳ们ејәиЈ…й•Үе®ҡпјҢдҪҶзңјзҘһдёӯеҚҙйҖҸйңІеҮәи—ҸдёҚдҪҸзҡ„зҙ§еј пјӣжҲ‘д№ҹжӣҫи§ҒиҝҮеңЁжҜ”еҲҶиҗҪеҗҺж—¶пјҢзҗғе‘ҳ们еһӮеӨҙдё§ж°”пјҢд»ҝдҪӣж•ҙдёӘдё–з•Ңзҡ„йҮҚйҮҸйғҪеҺӢеңЁдәҶ他们зҡ„иӮ©дёҠгҖӮ

ж•ҷз»ғеӣўйҳҹеңЁиҝҷж–№йқўд№ҹжҳҫеҫ—жңүдәӣеҠӣдёҚд»ҺеҝғгҖӮиҷҪ然他们дјҡйҖҡиҝҮеҗ„з§Қж–№ејҸеҺ»йј“еҠұзҗғе‘ҳпјҢеҺ»и°ғж•ҙ他们зҡ„еҝғжҖҒпјҢдҪҶеҫҲеӨҡж—¶еҖҷпјҢиҝҷз§ҚеҝғзҗҶй—®йўҳжҳҜж №ж·ұи’Ӯеӣәзҡ„пјҢдёҺзҗғе‘ҳй•ҝжңҹзҡ„жҲҗй•ҝзҺҜеўғгҖҒеӣҪеҶ…и¶ізҗғж–ҮеҢ–д»ҘеҸҠзӨҫдјҡиҲҶи®әйғҪжңүзқҖеҚғдёқдёҮзј•зҡ„иҒ”зі»гҖӮжҲ‘и®°еҫ—еңЁжҹҗеңәжҜ”иөӣзҡ„й—ҙжӯҮжңҹпјҢж•ҷз»ғз»„еңЁжӣҙиЎЈе®ӨйҮҢеҳ¶еҗјзқҖпјҢиҜ•еӣҫзӮ№зҮғзҗғе‘ҳзҡ„ж–—еҝ—пјҢдҪҶеҪ“жҜ”иөӣйҮҚж–°ејҖе§ӢпјҢзҗғе‘ҳ们дҫқ然表зҺ°еҫ—з•ҸжүӢз•Ҹи„ҡпјҢйӮЈз§Қж— еҠӣж„ҹпјҢејҘжј«еңЁж•ҙдёӘз©әй—ҙйҮҢгҖӮиҝҷз§ҚеҝғжҖҒдёҠзҡ„вҖң瓶йўҲвҖқпјҢжҳҜеҫҲеӨҡдәҡжҙІзҗғйҳҹеңЁе…ій”®жҜ”иөӣдёӯвҖңжҺүй“ҫеӯҗвҖқзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ

еӣҪйҷ…и§ҶйҮҺдёҺе·®и·қ

еҪ“жҲ‘们жҠҠзӣ®е…үжҠ•еҗ‘жӣҙе№ҝйҳ”зҡ„еӣҪйҷ…иөӣеңәпјҢе°ұдјҡеҸ‘зҺ°пјҢдәҡжҙІзҗғйҳҹеңЁж•ҙдҪ“еҸ‘еұ•дёҠпјҢдёҺ欧жҙІгҖҒеҚ—зҫҺиҝҷдәӣи¶ізҗғејәеӣҪпјҢдҫқ然еӯҳеңЁзқҖе·ЁеӨ§зҡ„йёҝжІҹгҖӮиҝҷз§Қе·®и·қпјҢдёҚд»…д»…дҪ“зҺ°еңЁзҗғе‘ҳзҡ„дёӘдәәиғҪеҠӣдёҠпјҢжӣҙдҪ“зҺ°еңЁи¶ізҗғзҗҶеҝөгҖҒи®ӯз»ғдҪ“зі»гҖҒиҒ”иөӣж°ҙе№ід»ҘеҸҠж•ҙдҪ“зҡ„и¶ізҗғж–ҮеҢ–дёҠгҖӮ

еңЁ36ејәиөӣзҡ„иөӣеңәдёҠпјҢжҲ‘们иғҪзңӢеҲ°дёҖдәӣдәҡжҙІзҗғйҳҹеңЁйқўеҜ№дёҖдәӣйқһдј з»ҹејәйҳҹж—¶пјҢд№ҹиёўеҫ—ејӮеёёиү°йҡҫгҖӮиҝҷиғҢеҗҺпјҢе…¶е®һеҸҚжҳ дәҶдёҖдёӘдәӢе®һпјҡдё–з•Ңи¶ізҗғзҡ„еҸ‘еұ•йҖҹеәҰйқһеёёеҝ«пјҢе…¶д»–еӨ§жҙІзҡ„зҗғйҳҹд№ҹеңЁдёҚж–ӯиҝӣжӯҘпјҢиҖҢдәҡжҙІзҗғйҳҹзҡ„иҝӣжӯҘе№…еәҰпјҢзӣёеҜ№иҖҢиЁҖпјҢ并没жңүиҫҫеҲ°йў„жңҹгҖӮдёҖдәӣжӣҫз»ҸжҲ‘们и®ӨдёәвҖңеҸҜд»ҘжҲҳиғңвҖқзҡ„еҜ№жүӢпјҢзҺ°еңЁд№ҹеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶ҠејәеӨ§гҖӮиҝҷз§ҚвҖңиў«иҝҪиө¶вҖқзҡ„еҺӢеҠӣпјҢд№ҹи®©жҜ”иөӣеҸҳеҫ—жӣҙеҠ иү°йҡҫгҖӮ

жӣҙж·ұеұӮж¬Ўзҡ„еҺҹеӣ пјҢеңЁдәҺдәҡжҙІи¶ізҗғзҡ„вҖңеӣҪйҷ…и§ҶйҮҺвҖқд»Қ然жңүеҫ…жӢ“е®ҪгҖӮеҫҲеӨҡзҗғйҳҹеңЁжҲҳжңҜжү“жі•дёҠпјҢдҫқ然еҒңз•ҷеңЁзӣёеҜ№дј з»ҹзҡ„еұӮйқўпјҢеҜ№дәҺзҺ°д»Ји¶ізҗғеҸ‘еұ•зҡ„ж–°и¶ӢеҠҝгҖҒж–°зҗҶеҝөпјҢеӯҰд№ е’ҢеҖҹйүҙеҫ—дёҚеӨҹж·ұе…ҘгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеҜ№дәҺй«ҳдҪҚйҖјжҠўгҖҒеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»гҖҒеӨҡеҸҳзҡ„йҳөеһӢд»ҘеҸҠејәи°ғдёӘдәәжҠҖжңҜе’ҢеҲӣйҖ еҠӣзҡ„иҝӣж”»ж–№ејҸпјҢеҫҲеӨҡдәҡжҙІзҗғйҳҹзҡ„зҗҶи§Је’Ңиҝҗз”Ёд»Қ然еӯҳеңЁдёҚи¶ігҖӮеӣҪеҶ…иҒ”иөӣзҡ„ж°ҙе№іе’Ңз«һдәүејәеәҰпјҢд№ҹеҫҲйҡҫдёәзҗғе‘ҳжҸҗдҫӣи¶іеӨҹзҡ„зЈЁз»ғпјҢ让他们еңЁй«ҳејәеәҰзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иөӣдёӯиғҪеӨҹжёёеҲғжңүдҪҷгҖӮиҝҷз§ҚвҖңеқҗдә•и§ӮеӨ©вҖқзҡ„зҠ¶жҖҒпјҢжңҖз»ҲдјҡеңЁиөӣеңәдёҠпјҢд»ҘвҖңд»ӨдәәзӘ’жҒҜвҖқзҡ„иЎЁзҺ°пјҢеұ•зҺ°еңЁжҲ‘们йқўеүҚгҖӮ

MK体育,MK SPORTS,MKsport体育,MK体育官方网站жҖ»з»“пјҡиҝҷеұҠдәҡжҙІ36ејәиөӣпјҢзЎ®е®һдёәжҲ‘们е‘ҲзҺ°дәҶдёҖе№…вҖңзӘ’жҒҜвҖқзҡ„з”»еҚ·гҖӮе®ғдёҚжҳҜжҹҗдёӘеҚ•дёҖеӣ зҙ йҖ жҲҗзҡ„пјҢиҖҢжҳҜжҠҖжҲҳжңҜдҝқе®ҲгҖҒйқ’й»„дёҚжҺҘгҖҒеҝғжҖҒи„Ҷејұд»ҘеҸҠеӣҪйҷ…и§ҶйҮҺдёҚи¶ізӯүеӨҡйҮҚеӣ°еўғдәӨз»Үзҡ„дә§зү©гҖӮеңәдёҠзҡ„жҜҸдёҖеңәжҜ”иөӣпјҢжҜҸдёҖж¬Ўдј зҗғеӨұиҜҜпјҢжҜҸдёҖж¬Ўй”ҷеӨұиүҜжңәпјҢйғҪеғҸжҳҜеңЁжҸҗйҶ’зқҖжҲ‘们пјҢдәҡжҙІи¶ізҗғжӯЈз«ҷеңЁдёҖдёӘдәҹйңҖеҸҳйқ©зҡ„еҚҒеӯ—и·ҜеҸЈгҖӮзҗғе‘ҳ们еңЁеңәдёҠзҡ„жҢЈжүҺпјҢдёҚд»…д»…жҳҜдёәдәҶиөўеҫ—жҜ”иөӣпјҢжӣҙжҳҜдёәдәҶзӘҒз ҙиҮӘжҲ‘пјҢдёәдәҶиҜҒжҳҺдәҡжҙІи¶ізҗғ并йқһжӯўжӯҘдёҚеүҚгҖӮ

жӯЈжҳҜеңЁиҝҷз§ҚвҖңд»ӨдәәзӘ’жҒҜвҖқзҡ„иү°йҡҫж—¶еҲ»пјҢжүҚжӣҙиғҪеҮёжҳҫеҮәи¶ізҗғзҡ„йӯ…еҠӣжүҖеңЁвҖ”вҖ”е®ғдёҚеҸӘжҳҜе…ідәҺиғңеҲ©зҡ„е–ңжӮҰпјҢжӣҙжҳҜе…ідәҺеңЁйҖҶеўғдёӯж°ёдёҚж”ҫејғзҡ„зІҫзҘһпјҢе…ідәҺеҜ№жңӘжқҘзҡ„дёҚжҮҲиҝҪжұӮгҖӮиҝҷеұҠ36ејәиөӣз•ҷз»ҷжҲ‘们зҡ„пјҢжҲ–и®ёжҳҜиӢҰ涩пјҢдҪҶеҗҢж ·д№ҹи•ҙеҗ«зқҖеҸҚжҖқдёҺеёҢжңӣгҖӮе”ҜжңүжӯЈи§Ҷй—®йўҳпјҢеӨ§иғҶж”№йқ©пјҢжүҚиғҪи®©жңӘжқҘзҡ„иөӣеңәпјҢдёҚеҶҚжҳҜвҖңзӘ’жҒҜвҖқзҡ„д»ЈеҗҚиҜҚпјҢиҖҢжҳҜе……ж»ЎжҝҖжғ…дёҺжўҰжғізҡ„иҲһеҸ°гҖӮ

еҸ‘иЎЁиҜ„и®ә